羽越本線・酒田~鶴岡の鉄道旅と、最上川の歴史について、鉄道・観光・歴史に詳しくない方にも、わかりやすく解説してゆきます!

最上川(※写真は陸羽西線のものです)(山形県)

酒田を出て、最上川を渡り、余目駅に到着

酒田駅(山形県酒田市)を南下し、山形県で最長・最大の川である

- 最上川

を渡ると、陸羽西線との分岐駅である

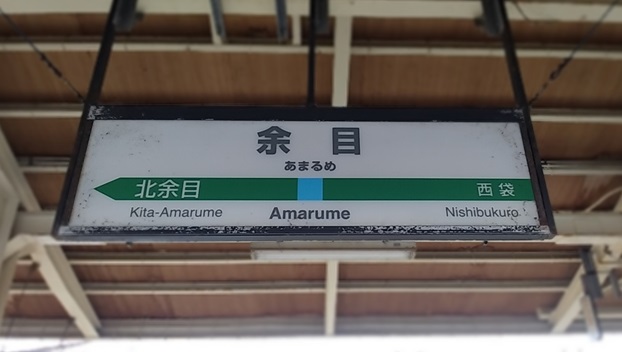

- 余目駅(山形県東田川郡庄内町)

に着きます。

余目駅(山形県東田川郡庄内町)

最上川に沿った、陸羽西線

陸羽西線は、山形県で最長・最大の川である最上川に沿った路線になります。

最上川(陸羽西線の車窓より)(山形県)

最上川沿いの路線・陸羽西線の車窓より(山形県)

陸羽西線は、余目駅を東に分岐して、やがて、

- 新庄駅(山形県新庄市)

に至ります。

山形県最長・最大の最上川

最上川は、

- 山形県最長・最大の川であり、

- 山形県民の歌(事実上の県歌)にも唱われている

ほどの、山形県にとってはとても重要な川です。

一つの県のみで完結する川としては、最上川は日本最長

最上川(陸羽西線)(山形県)

また、複数の県にまたがらず、一つの県のみで完結する川としては、日本一長い川でもあります。

参考までに、日本一長い川である信濃川は、長野県・新潟県といった具合に複数県にまたがっています。

古くからの水上交通の要・最上川

最上川(陸羽西線)(山形県)

最上川は、古くから水上交通の要でした。

昔は、まだ貨物列車もトラックも無かった時代でした。

そのため、船で荷物(お米が中心)を載せて運んだ方が効率が良かったためですね。

その舟で、山形盆地などで産出されたお米や、木材などを運んでいたのです。

最上川から水を引っ張ってきた、灌漑かんがい工事の歴史

かつて最上川からは、灌漑といって、農業に必要な水を、田んぼに引っ張ってくる作業・工事がとても重点的に行われてきました。

特に鎌倉時代に入ると、本格的に灌漑を行ってゆくための用水路(=水が通る道)の整備・工事が始まってゆきました。

もしこの「灌漑設備」がないと、もはや自然の雨などに頼るしかなくなります。

そうなると、天候によって収穫高が大きく左右されるようになるため、飢饉にも見舞われやすくなります。

灌漑(農業)のために、最上川の水を引っ張ってきた

また、灌漑が無いと川の近くでしか田畑ができない、という状態にもなります。

そうなると、川の近くの土地をめぐって、奪い合いの争いが勃発してしまい、そうなると国の治安が乱れてしまう可能性もあるのです。

なので、灌漑はとても重要なことなのでした。

そして灌漑のために、最上川の水を引っ張ってくることは、とても重要なのでした。

自然の川や水に頼るだけでは、農業には足りなかった

灌漑が発達するまでは、主に川や湖などから水を引っ張ってくるぐらいだったのでした。

しかし、それだと先述の通り、あまり効果が無かったのでした。

なので、

- より大規模な農地に対して、

- 大容量の水を供給するために、

- たとえば堤防(小規模なダム)などを作って、

- 「塞き止め」によって水を貯めるなどを行う

などのことによって、より大量の水を田畑に流し、供給することが可能となってゆきました。

江戸時代になってからの庄内地方と、最上川の利用

江戸時代になるにつれて、最上川が流れる地域の人々や農村は、どんどん堤防や用水路などを作ってゆきました。

これにより、より大容量の水を田畑に対して流せるようになってゆきました。

江戸時代にもなると人口がどんどん(爆発的に)増えていったため、より沢山のお米を生産する必要があったのです。

なので、田畑にもより大量の水の供給が必要になってくるのというのは、ある意味では必然的なことだったといえます。

山形藩の初代藩主として君臨した、最上義光

江戸時代になると、庄内地方の管轄・管理・支配は、最上義光がトップとして君臨する、山形藩が担当することとなりました。

そして義光は、まずは庄内地方の田んぼや畑に対して、先述の通りより大容量の水を供給していくため、灌漑整備を進めていくことになるのです。

そして義光の下で、川から取ってきた大容量の水を通すための用水路を、当時の人々らの手によって一生懸命に掘っていったわけですね。

用水路は、ある程度の傾斜がないと流れない

そして、こうした灌漑のための用水路は、当時はある程度の高低差がないと水が流れませんでした。

それは水は平坦な場所ではまともには流れないからです。

なので用水路には、ある程度は傾斜が必要でした。

つまりこのときの用水路は、

- より低い土地である、庄内平野に対して水を引っ張ってきて、

- 水の「流れ下り」をさせ、

- 農地に対して、水を供給するための用水路

だったのでした。

最上川が作った平野・庄内平野

庄内平野は、最上川の下流地域に広がる、先述の余目駅(庄内町)を含むエリアの平野です。

庄内平野は全国的にみても、かなり上位の米の名産地です。

江戸時代には、灌漑で庄内平野の多くの田畑に対して、よりたくさんの水が行き届くようになったのでした。

灌漑が進んでいったことにより、庄内平野の農業生産性は向上

江戸時代に灌漑が進んでいった結果、庄内地方の農産物の生産力は大幅に向上していくことになってゆきます。

こうして、庄内平野の農地は急速に拡大してゆき、食べる人(=消費者)も働く人(=労働人口)もたくさん増えてゆくことになってゆきました。

それに伴って、平野には集落(=人々の住む村・町)がどんどん作られてゆき、町が発展していったのでした。

江戸時代初め、「最上騒動」により、庄内藩のトップは交代

また、江戸時代のはじめにあたる1622年には、庄内地方において最上騒動という内輪揉めが起きてしまいました。

これによって、現在の鶴岡市に本拠地を置いていた庄内藩のトップ(藩主)・最上氏は、

江戸幕府からの罰を受けて、改易(※)されることになってしまいました。

※改易:不祥事などが原因で、左遷されること。

最上氏がいなくなってしまった後の庄内地方は、酒井氏という一族が庄内藩のトップとして庄内藩を支配してゆくことになってゆきました。

そして、ここまでもずっと進められてきた灌漑などの整備・工事は、幕末に至るまで、引き続き庄内藩の下でバージョンアップを行ってゆき、進められていったのでした。

最上川の氾濫により、洪水が何度も起きた江戸時代

しかし、その後も大雨や台風などによる洪水は何度も起こりました。

江戸時代全体を通じて、おおよそ7年に1度というかなりの頻度で洪水が発生してしまい、庄内平野は最上川の氾濫などで水浸しになってしまい、多くの人々を苦しませました。

そのため、河川の工事を行うための、大小の普請が行われることになりました。

それは、藩がお金を出しあって、

- 川に堤防を築いたり、

- 川の幅を広くしたり、

- 川を(急カーブを減らして)真っ直ぐにする

など、大雨で増水したときに氾濫しにくい川にするたの工事をやっていったわけです。

現代の川が氾濫しにくくなっているのは、こうした昔の人々の犠牲・努力・苦労のもとに存在しているものなのですね。

最上川と松尾芭蕉

最上川は、江戸時代に松尾芭蕉が「おくのほそ道」の旅でも通った場所でもあります。

松尾芭蕉は、日本三景・松島を見たあとは、

- 宮城県から現在の仙山線のルートで山形県に入り、

- 立石寺を訪れたあと、

- 新庄から最上川を下ってゆき、

- 日本海側・庄内平野に出てきてから、

- 酒田・象潟を訪れている

流れで旅をしています。

これは、前回も解説した通りです。

松尾芭蕉は象潟を最北端にして、その後は北陸地方をずっと南下してゆき、ゴールである岐阜県大垣市に至った後、江戸(東京)に戻っています。

風も強い庄内平野

庄内平野は、風がとても強いので、風力発電も盛んです。

庄内地方には「清川だし」という名の強い風が吹き、これはいわゆる「日本三大悪風」の一つだと言われてきました。

陸羽西線・清川駅(山形県東田川郡庄内町)

昔は、あまりにも強風過ぎて、農作物にも悪影響を及ぼしてしまうなど、歴史的にとても忌まわしい風だとして人々からは嫌われてきました。

しかしそれを逆手に取り、

という真逆の発想のもと、庄内平野では風力発電がたくさん行われてゆくことになったのでした。

そして平野には、風車がどんどん建設されていくことになったのです。

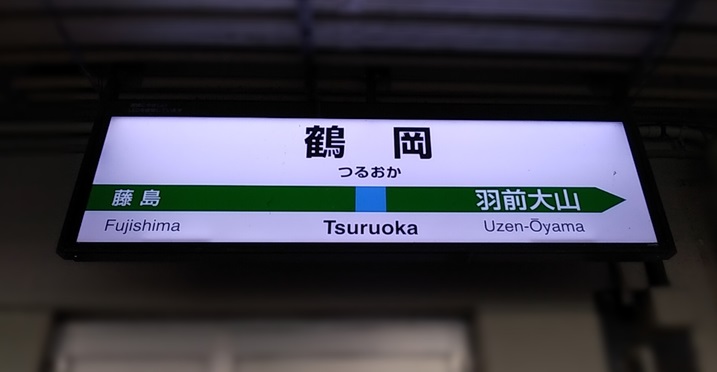

鶴岡に到着 庄内藩の本拠地

鶴岡方面へ進む(山形県)

余目駅から南下すると、やがて

- 鶴岡駅(山形県鶴岡市)

に到着します。

鶴岡駅(山形県鶴岡市)

鶴岡駅(山形県鶴岡市)

今回はここまでです!

お疲れ様でした!

コメント